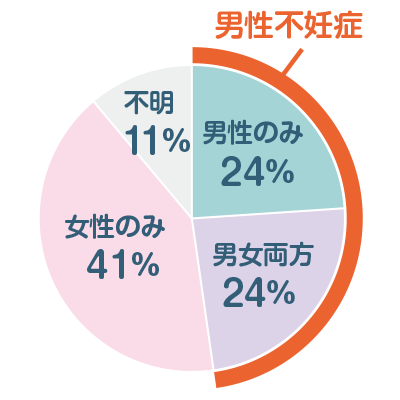

1年間の子作りで約85%のご夫妻はご妊娠になるとされており、残り15%のご妊娠になれなかったご夫妻が「不妊症」ということになります。

※WHOのデータ

不妊症のうち、男性だけに原因があるのが24%ですが、男女両方に原因がある24%と合わせると、全体の約半分が男性側にも問題がある「男性不妊症」と定義づけられます。一般男性の約20人にひとりは男性不妊症といわれています。

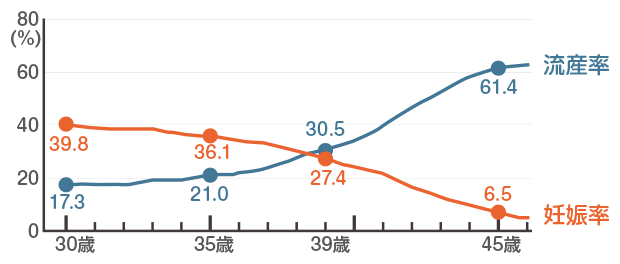

不妊症の原因の半分は男性にもあるのですから、妊娠を希望して1年間性交渉をもっても妊娠しなかったのであれば、女性だけでなく男性も同時に不妊検査をスタートしなければなりません。さらに、女性は年齢を重ねることで妊娠率が急激に低下し、逆に流産率は急激に上昇しますので、奥様が32歳以上なら、半年で検査を受けたほうが良いでしょう。

女性の不妊検査は体に負担がありますが、男性の検査は痛みも負担もありませんので、ご主人が率先して受診されるべきです。

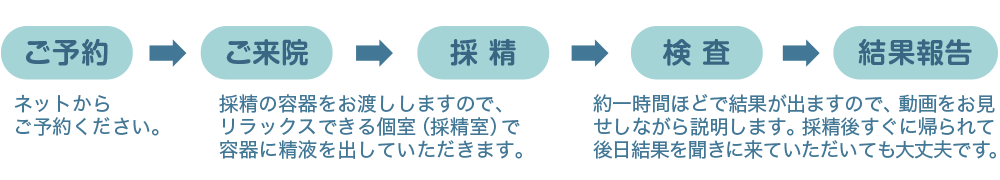

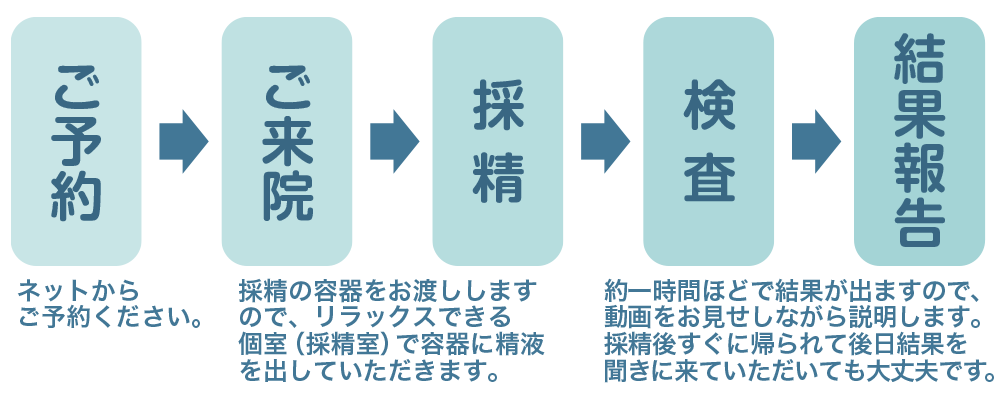

男性の不妊検査の基本となるのが精液検査です。精液検査の結果で妊孕性(子供をつくる能力)のすべてが分かるわけではありませんが、健康状態を含め子作りを進めるために重要な情報が得られます。

| 一般的な婦人科での精液検査(CASA) | つじクリニック | |

|---|---|---|

| ○ | 肉眼所見 | ○ |

| ○ | 精液量 | ○ |

| × | pH | ○ |

| ○ | 精子濃度 | ○ |

| ○ | 精子運動率 | ○ |

| × | 精子生存率 | ○ |

| × | 精子正常形態率 (クルーガーテスト) |

○ |

最近の婦人科での精液検査はCASA(精子運動解析装置)で行われることが多いため(スマホの精液検査はこれの応用です)、精子の形の評価(精子正常形態率:クルーガーテスト)や精子の生存率判定はできません。当院では、項目ごとに別々にやらないといけないため非常に手間は掛かりますが、WHO精液検査ラボマニュアルに準拠した正式な精液検査を行っています。

※院内ではどうしても精液を出すのは無理という方は院外でとってきていただくのも可能です。専用の容器をお渡しし、注意事項を説明させていただきますのでご相談ください。

※ブライダルチェックでは精液検査に加えてSTI(Sexually Transmitted Infections:性感染症)検査を行っています。STI検査に含まれるのは下記の項目です。

・梅毒

・HIV感染症(エイズ)

・肝炎(B型、C型)

・クラミジア感染症(尿)

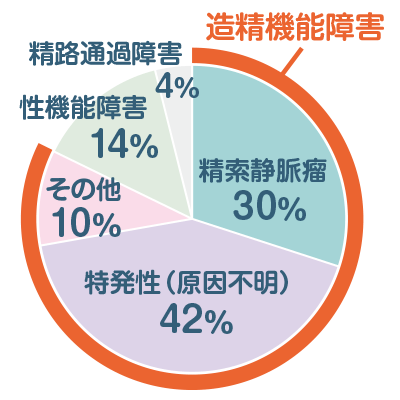

男性不妊症の原因の80%は造精機能障害であり、注目すべきは男性不妊症全体の1/3が精索静脈瘤によるものです!

男性不妊症の原因の80%は造精機能障害であり、注目すべきは男性不妊症全体の1/3が精索静脈瘤によるものです!

勃起不全(ED)や射精障害などの性機能障害が男性不妊症の約14%を占めています。

勃起不全(ED)や射精障害などの性機能障害が男性不妊症の約14%を占めています。

男性不妊症の約4%が精子の通り路(精路)に問題がある精路通過障害です。診断には超音波検査が極めて重要ですが、正確な超音波検査ができる施設はなかなかないのが現状です。

男性不妊症の約4%が精子の通り路(精路)に問題がある精路通過障害です。診断には超音波検査が極めて重要ですが、正確な超音波検査ができる施設はなかなかないのが現状です。

※平成27年の厚生労働省の調査より

男性不妊症に対する意識が高まったとはいえ、わが国の不妊治療は女性中心です。奥様に連れられて婦人科の男性不妊外来を受診して、精子が悪いことが分かっても、男性不妊の治療はされずに体外受精になってしまうことも・・・。

当院では精子が悪いなら体外受精を・・・ではなく、精子を良くすることで、より自然に妊娠していただくことを第一に考えています。精子が改善すれば生まれてくるお子さんへのリスクも減りますし、体外受精を行うにしても成功率が上がり、奥様の負担を減らすことができます。

当院では、保険診療の枠にとらわれず,患者さん一人一人に最適な不妊治療を最高レベルで受けていただきたく、自由診療とさせていただいております。

毎月第1土曜日には「男性不妊学級」という無料の勉強会を開催しております。当院を受診してくださいという内容ではありませんし、自由に質問もしていただけますので、ご夫妻で参加してみられてはいかがでしょうか。